【代表インタビュー】whyme株式会社 代表取締役CEO 鈴木 隆之

福島復興支援で感じた想いから、AI共創で中小企業の可能性を引き出す

日本の企業の99.7%を占める中小企業。その多くが経営課題を抱えながらも、専門的な支援を受けるハードルの高さに悩んでいます。こうした課題に真正面から取り組むのが、whyme株式会社です。

代表取締役CEOの鈴木 隆之さん(以下、鈴木さん)は、デロイト トーマツ ファイナンシャルアドバイザリー合同会社などで15年にわたり中堅中小企業の経営コンサルティングに従事し、福島の原発被災事業者の復興支援も手掛けた経験豊富なプロフェッショナル。生涯学習開発財団認定マスターコーチとしての資格も持つ、人材育成のエキスパートでもあります。

同社は「事業計画を作って終わりではなく、実行まで支援する」をコンセプトに、従来のAIサービスとは一線を画す独自のアプローチを展開。「AIがユーザーに問い掛ける」革新的なコーチング機能や、企業の実態に合わせた実行性の高い事業計画策定について、お話を伺いました。

プロフィール

whyme株式会社

代表取締役CEO 鈴木 隆之

趣味

人生のBGMはMr.children。愛車Mini Cooperでドライブに出掛け、山に登り、星をみて、温泉に浸かること

尊敬する人

半沢 直樹

座右の銘

「人生詰んだ!」と思ったら、そこがスタート地点。「ナニクソ!」と思ったら、本気の証拠。

学生が読むべき本

「下町ロケット」池井戸 潤

経営者におすすめの本

「ザ・ラストマン 日立グループのV字回復を導いた「やり抜く力」」川村 隆

人生で一番熱狂したこと

会社の抵抗勢力と戦い、組織と数字を動かし、ヒトの心を奮わせ、共に涙したとき(事業再生コンサルタントをしていたとき)

業界の常識を覆す「実行特化型AI」で中小企業の真の変革を実現

「形だけの事業計画」を変革するEIYA|事業計画AI

小川:御社がどういった事業をされているのか教えていただけますでしょうか?

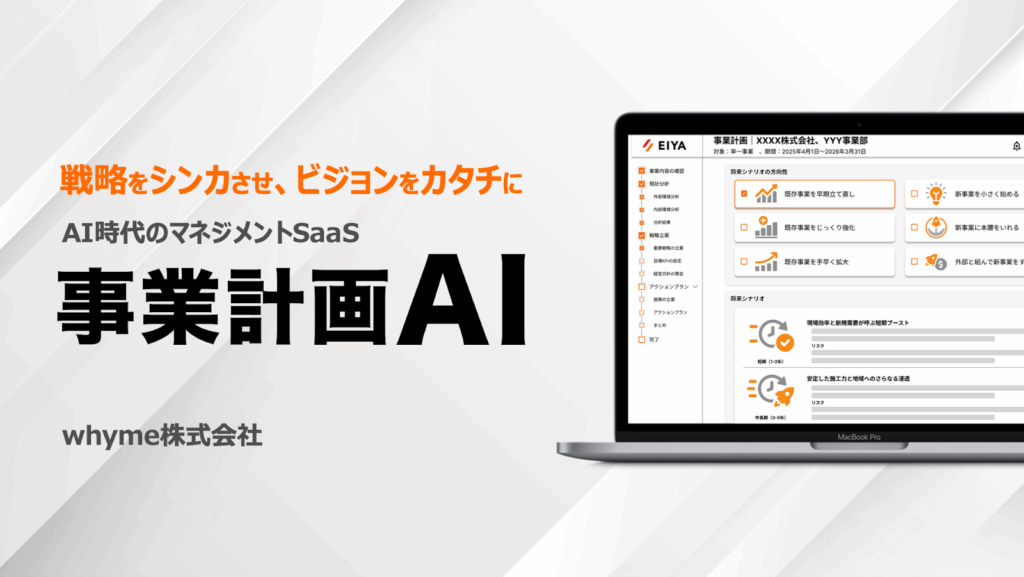

鈴木さん:当社は二つの事業を展開しておりまして、一つが経営コンサルティング事業、もう一つが「EIYA(エイヤ!)」という、AIを使って事業計画を作成し、その実行の支援を行うサービスです。

現在は「EIYA」がメイン事業となっており、年間1,000社以上の企業が補助金申請のために事業計画を作成しては使い捨てている現状を変革したいと考えています。単純にその事業計画を作成して終わりにするのではなく、作成した後どう活用するのかまで仕組みとして設計して取り組んでいるのが当社の特徴です。

「作りっぱなし」から「実行まで伴走」へ:他社が絶対に真似できない差別化戦略

小川:事業計画AIのような類似サービスは、他社でも提供しているところがあるのでしょうか?

鈴木さん:はい、数社が当社に近いサービスを提供しています。しかし、他社のサービスは、いかに効率的に事業計画を作成するかを目的にしていますが、当社では、事業計画を現場へ落とし込み、成果を残すことを目的に事業計画の策定プロセスを再設計しています。それは、これまで15年間の事業再生コンサルティングの経験に基づいて開発しています。

当社の特徴としては、事業計画を作成してKGI(重要目標達成指標)やKPI(重要業績評価指標)まで落とし込み、さらにアクションプランまで自動生成して、各企業で実行可能な形までAIでサポートするサービスになっています。

小川:他社との具体的な違いはどこにあるのでしょうか?

鈴木さん:最大の違いは「実行まで支援する」という点で、これは他社が絶対に真似できない当社独自の強みです。他社は、補助金等を獲得するために、提出用として事業計画を作成するだけで、実際にはその後活用されないことが多いのが現状です。

実際に私がこれまで見てきた企業の中で、作成した事業計画を継続的に活用している企業は全体の2割程度しかありません。AIのサービスを使って補助金申請のための事業計画は作成するものの、計画だけ作成して、一度も見返すことなく「計画はどこに行ったのか?」という状況になってしまうことがよくあります。

それでは、せっかく作成したのにもったいないですよね。本来は事業計画が経営の根幹にあって、それを基に会社をどう動かし、どのように成果を残すのかまでつなげてこそ意味があります。

そのため私たちは、事業計画を「形式的なもの」で終わらせず、実際の行動や変化につなげる経営変革ツールであることを何より重視しています。さらに、当社のサービスでは、AIが市場分析も行いますし、AIが自社にどのような強みや弱みがあるかも可視化するので、より実行性の高い事業計画が作成できるというのが違いです。

ChatGPTでは不可能な「AIが問い掛ける」革命的コーチング技術

15年のコンサル経験×認定コーチで生まれた「最初の一歩」解決法

小川:強みの中で、特徴的なのはどの部分でしょうか?

鈴木さん:15年間で100社以上の企業再生に携わった経験と、認定コーチとしての専門知識を融合させた二つの大きな強みがあります。一つ目は、戦略の具体化です。多くの企業では、経営目標や戦略を掲げているものの、具体性のないスローガンのような目標や戦略になってしまい、「とにかく気合と根性で頑張る」といった精神論に頼りがちです。

実際に私がコンサルティングした企業の80%以上が、この「最初の一歩が分からない」問題を抱えていました。そこを、「営業担当者であれば何を実行しましょう」「カスタマーサクセス担当者であれば何を実行しましょう」というように、戦略を行動へ細分化し、KPIできちんと落とし込む。そうすることによって「どのような活動をしたら会社の業績に貢献するか」が明確になります。

そして二つ目の強みが、AIコーチング機能です。

小川:AIのコーチング機能について詳しく教えてください。

鈴木さん:よくある経営コンサルティングでのクライアントの課題として、まず第一歩が分からないというものがあります。たとえば、「現状分析を実施しましょう」と提案しても、どのような切り口で現状分析を行えば良いか分からないという状況です。

これまで私はハンズオンで経営支援をしてきたので、支援できる企業は年間数件が限界でしたが、AIコーチング機能により、同レベルの支援を数百社に提供できるようになります。当社のサービスはAIのコーチング機能も搭載しているので、悩みを入力すると「それであれば、まずはこのような方法から取り組むと良いでしょう」と、最適なアプローチを提案してくれます。

「AIがあなたに問い掛ける」システムで解像度を高める

小川:そのAIコーチング機能は、どのような仕組みになっているのでしょうか?

鈴木さん:私自身がコーチングの実務経験を持っていたこともあり、その知見をベースに、AIがユーザーに対して適切な問いかけを行えるよう設計しました。一般的なChatGPTのようなサービスでは、ユーザーがAIに質問をする形が主流ですが、当社のAIは逆に、AIの方からユーザーに質問を投げかけていきます。

たとえば、「今、自分が何に悩んでいるのかがはっきりしない」というような曖昧な状態でも、AIが段階的に問いかけることで、考えが整理されていきます。「そうか、自分はここで詰まっていたのか」といったように、悩みの本質に気づけるようになります。

ユーザー自身の目標や課題への解像度が増し、具体的なアクションにもつながる。それが、当社のAIコーチングの大きな特徴です。

小川:なるほど、それは他のAI事業計画サービスとは全く違うアプローチですね。

鈴木さん:その通りです。他社は「自分がこういう事業をやりたいのですが」という感じで入力していくような形から始まりますが、当社はまずAIが問い掛けるをすることで、ユーザー自身の課題の明確化から始まります。

そのため、単なる「希望を入力するツール」ではなく、本当に実行可能で意味のある事業計画を一緒に組み立てていける、という点が大きな違いです。

ChatGPT時代に生き残る「実行支援」という最後の砦

AI技術の進化が逆に証明した、whymeの独自性と将来性

小川:直近、AIの性能が大幅に向上してきていますが、そういった外部環境の変化も直接影響を受けるところだと思います。プロダクトにも変化はありましたか?

鈴木さん:確かに大きな影響を受けました。開発を始めたのは1年ほど前からで、ClaudeやChatGPTの性能がどんどん向上してきました。「これは、やろうとしていたことが先行で実装されているのではないか」という絶望する状況が結構ありました(笑)。

小川:そうした中で、どのような差別化を図られたのでしょうか?

鈴木さん:AIの性能向上によって、むしろ当社の差別化ポイントが明確になりました。事業計画を作成するという部分は他社のサービスでも可能ですが、その後、どう実行するのかという部分は、他サービスではできていません。そこまで含めてきちんとサービスとして設計しようというところで、プロダクトを開発しました。

つまり、AI技術が汎用化すればするほど、実行支援という当社の強みがより際立つという結果になったのです。

「伸び悩む企業」の潜在能力を引き出す社会的使命

業績低迷・人材流出に悩む中堅中小企業1,000社への挑戦

小川:そういったサービスを活用したい顧客の方は、どういった課題を持った方が来られるのでしょうか?

鈴木さん:最も多いのは、やはり業績が伸び悩んでいるお客様ですね。事業をもっと成長させて推進したいものの、なかなかうまくいかない。業績も頭打ちになってしまって、利益も減少してしまったり、人材が流出してしまったり。そういう状況で、経営の根幹である事業計画をから会社を変革したいというお客様が多くいらっしゃいます。

具体的には、売上規模1億円から100億円程度の企業が中心で、従業員数でいうと20名から300名程度の企業がターゲットになります。

福島復興支援で痛感した「支援格差」をAIで解決する社会的使命

小川:この事業を始めようと思った経緯やきっかけを教えていただけますでしょうか?

鈴木さん:この事業を始めようと思ったきっかけは、「もっと早く、もっと多くの中小企業を支援できる仕組みが必要だ」と強く感じたことにあります。

もともと前職もコンサルティングを行っており、15年ほど中堅中小企業の経営コンサルティングの仕事をしていました。その中でも特に印象的だったのが、デロイトトーマツで5年ほど携わった、福島県の原発被災地域における事業者の復興支援です。

小川:福島での復興支援では、どのような体験をされたのでしょうか?

鈴木さん:福島県内の様々な事業者を訪問させていただき、個別にヒアリングをして経営課題を明確化し、解決策を提案させて頂きました。多くの経営者は地元を復興させたいという強い想いはあるものの、どのように取り組んだら良いか分からないという状況でした。しかし、その悩みを誰に相談したらよいかわからない、経営コンサルや士業の方に聴くにはハードルが高い。

しかも、従来のコンサルティングでは、月額数十万円というフィーが発生するため、効果が見えづらいコンサルティングは利用しづらい。経営コンサルティング業界の課題だと思うのですが、品質も玉石混交なので、どの専門家に頼んだらよいかもわからない。

小川:そこから現在のサービスの発想が生まれたのですね。

鈴木さん:はい、まさにそうです。経営者がもっと気軽に相談できるサービスを作れないか、そんなサービスがあったら、もっと多くの企業をサポートできるのではないか、という想いから事業を始めました。AIを活用することで、従来の数分の一のコストで、安定したコンサル品質でサービスを提供できるのではないかと感じました。

リーマンショックが生んだ「使命感」と企業再生への道のり

豊田自動織機からデロイトへ:「夢を奪う側」から「夢を叶える側」への転身

小川:新卒のときからコンサルティングでずっとやられてきたのですか?

鈴木さん:いえ、新卒のときはメーカーのSEでした。豊田自動織機で、大手メーカーの自動搬送設備やECの物流センターを構築する仕事をやっていました。どうすれば効率的に出荷できるか、どうすれば効率的に保管できるかを考えて、「このような機械を導入すると良いでしょう」という企画・提案を行う仕事でした。

学生時代はF1エンジニアになりたいという夢もあったのですが、その夢は敗れ、結果的に物流の効率化という、少し違った形でのエンジニアリングに携わることになりました。

小川:そこからコンサルタントになられた経緯を教えてください。

鈴木さん:転機となったのは、2009年のリーマンショックです。私が当時所属していた事業の業績も急激に悪化しました。そのとき、私は事業企画の仕事をしていたのですが、会社に対して何も貢献できていませんでした。黒字化するためにコスト削減を実施しなければならない。その当時は「派遣切り」という言葉もありましたが、同僚は工場の製造ライン勤務になったり、販売店に出向したり…そんな中、私は企画業務を続けられましたが、歯がゆい想いをしていました。

「夢を奪うことしかできない」挫折感から生まれた使命感

小川:そのときの体験が、現在の使命感につながっているのでしょうか?

鈴木さん:はい、それが私の原体験と言えます。自分がやっていることは同僚のエンジニアの夢や希望を奪うことしかやっていないと感じました。それぞれの人が、想いがあって仕事に取り組んでいるにも関わらず、それを奪っている。今思うと、青臭い想いだけで経営コンサルタントへ転職しました(笑)。

小川:そこでコンサルタントに転職を決意されたのですね。

鈴木さん:そうです。単に戦略を立案するだけのペーパーワークをするコンサルにはなりたくないなと思い、事業の現場を知っているからこそできる、経営と現場をつなぐハンズオンで実行支援ができる経営コンサルタントへの転職を決意しました。

業績の低迷した企業に入り込んで、この企業をどうすれば立て直せるかというプランを共に考え、共に汗をかいてお客様と実行していく。

事業再生の過程では、人員削減などの希望退職制度の設計・運用をサポートすることもありました。経営者にとって容易な決断ではありませんが、経営と現場にそれぞれ向き合うことで、より本質的な支援の必要性を強く感じるようになりました。

経営者の視点、現場の視点、専門家の視点、その3つ視点で経営に向き合うことを大事にしています。その1つでも欠けてしまうと、当事者意識が欠けてしまい、会社に寄り添えないと感じたからです

「全員に嫌われても」やり抜く覚悟と十字架

「全員に嫌われても」会社を救う、コンサルタントの壮絶な現実

小川:ご自身が熱狂したと感じた瞬間はありますか?

鈴木さん:事業再生の現場での体験が、最も熱狂した瞬間ですね。数カ月後には資金ショートし、債権者への返済や従業員への給料も支払えなくなってしまう状況です。熱狂どころの状況ではなく、発狂しそうな状況でした(笑)。

小川:そこまで追い詰められた状況での仕事は、どのようなものだったのでしょうか?

鈴木さん:たとえば、200人ほどの社員を食堂に集めて、会社再建に向けての会社状況の説明を実施しました。「今、会社は危機的な状況です。毎月XX円の赤字が出ています。現在の状況が続けば、1年後にはここにいる仲間と一緒に仕事をすることは難しい。今日から一人ひとりの行動が変わらなければ、会社は生き残ることはできない。ただ、希望はある。多くの方にインタビューをさせて頂いたが、技術・人材ともにポテンシャルをもっている。しかし、縦割りの組織、責任を押し付けあったり、現実を直視しない組織風土が改革の障害。皆さんと一緒になって、その壁を1つずつ崩していきたい」と。

抵抗勢力からは「コンサルは余計なことをするな」「外に出ろ、一発殴ってやる」などの厳しい言葉も頂いたこともあります。従業員全員に嫌われてでも成し遂げるくらいの覚悟がないと、事業再生コンサルの仕事はできないと思います。

しかし、そんな状況の会社でも、一人二人と徐々に協力者ができていき、スモールサクセスができ始める。そこから、変革に向けたムーブメントが起きる。その時が人生で最も熱狂した瞬間でした。

背負い続ける十字架:数万人の人生に影響を与えた責任

小川:そこまでの覚悟で支援に向き合える理由は、どこにあるのでしょうか?

鈴木さん:それが自分の使命だと思っているので。苦しんでいるお客様が目の前にいて、そのプロジェクトにアサインされたのが私。逃げたくても逃げられない状況。それは運命でもあり、そこに向き合うことが使命だと感じています。そこに何か理由があるとかは別に考えていなくて、自分自身がやらなかったら、この目の前にいる人達は救えないと思っています。

小川:その使命感の背景には、何があるのでしょうか?

鈴木さん:経営コンサルタントになって、私が担当した企業では、数千人の方が希望退職で会社を辞めてもらっています。家族や親族も合わせたら、数万人の人生に影響を与えてしまっている。それによって、結果的に多くの方にご迷惑をかけたということもある。

経営コンサルタント時代の上司に言われたことを今でも覚えています。「コスト削減施策で、気軽にXXX人人員削減と書くな。お前がそのエクセルシートに書いた数字によって、どれくらいの人に影響を与えているか想像しているのか?もしかしたら、お前の友人の親戚にも影響しているかもしれん。まずは、その現実に向き合え」と。

十字架と言ったら語弊がありますが、私たちコンサルタントもその責任を背負って、未来に還元しないとダメだと思っています。

「98%の困難」を面白がれる人材募集:急成長スタートアップの挑戦

少数精鋭チームでの成長環境と面白がれる仕事

小川:現在の従業員数と、働く環境について教えてください。

鈴木さん:現在従業員は2人で、あと業務委託が2〜3人ですね。まだ会社としても2年程度しか経っていないので、とにかく自分自身で考えて行動しなければならない。そういった意味で、熱狂できる環境だと思います

小川:御社では、どのような雰囲気で仕事をされているのでしょうか?

鈴木さん:新しいサービスの立ち上げ期にあるので、トライ&エラー…の繰り返しのような状態です。なので、ダメだったら次の仕事に挑戦する、仕事を面白がれるかどうかが重要です。「おもしろい仕事」、「やりがいのある仕事」って受動的なイメージがあります。どんな仕事でも面白いところはあると思うので、それを発見できるか、面白がれるかが大事かと。

求む「謙虚で素直」な挑戦者

小川:これから入社する人には、どのようなことを求めますか?

鈴木さん:謙虚で素直なことですね。経営コンサルタント時代に、多くの経営者やリーダーにお会いすることができましたが、尊敬できる方は謙虚な姿勢で誰からも学び、子どものような素直さをもっていました。

AIが隆盛している世の中では、より簡単に知識を得ることができますが、活きた知恵は出会いからしか得られないと思っています。尊大な態度をとってしまっては、その出会いや学びのチャンスに巡り合うことができないと感じています。

小川:素直さを重視される理由は何でしょうか。

鈴木さん:謙虚さは学びを得る機会につながり、素直さはその学びの吸収力につながります。経営コンサルタント時代に、多くのコンサルタントの育成にも携わっていましたが、入社して3年後で考えると、スキルのある人間よりも、鈍臭くても素直で実行力のある人材の方が成長していました。

それに、素直さは、お客様に可愛がられる能力にも繋がります。素直ではない斜に構えた態度でいる人には、貴重な情報は集まらないですからね。

5年で1,000社支援:日本経済を底上げする壮大なビジョン

潜在能力を秘めた企業の可能性を引き出すミッション

小川:今後の展望を教えてください。

鈴木さん:ヒトとAIが共創できるようなサービスを構築していきたいと思います。それによって、日本の様々な中堅中小企業をもっと進化させたいと思っています。今まで様々な企業を見てきた中で、ほんの少しのことでつまずいていたり、もう少し取り組めば様々なことができるのに、というポテンシャルを秘めた企業がたくさんあると思っています。

そのポテンシャルを引き出して、貢献していきたい。具体的には、5年以内に1,000社の中小企業の事業計画策定と実行支援を行い、それらの企業を成長させることを目標としています。

まだまだ会社を立ち上げて2年程度なので、可能性や選択肢はたくさんあると思います。その中で、自分自身も足りないことだらけということが分かっているので、一緒になってお互いを高められる人と一緒に働きたいと思います。

最終的には、日本の中小企業がグローバル市場でも競争力を持てるよう支援し、日本経済全体の底上げに貢献したいと考えています。

会社概要

| 法人名 | whyme株式会社 |

| HP | https://www.whyme-coach.com/ |

| 設立 | 2023年4月 |

| 事業内容 | 経営コンサルティング コーチング型組織&人材開発 企業向け研修 事業計画AI |

※2025年5月7日時点の情報です。