【代表インタビュー】EXest株式会社 代表取締役CEO 中林 幸宏

情報提供にとどまらず、地方創生と異文化交流を実現する新時代のマッチングプラットフォーム

観光産業が急速に変化する今、「ガイド」という仕事も大きな転換点を迎えています。AIや翻訳ツールの発達により、単に情報を伝えるだけのガイドには限界がみえてきました。そんな中、新しいガイドのあり方を提案しているのがEXest株式会社です。

同社が展開する「WOW U」は、ガイドの個性や視点にフォーカスしたマッチングサービス。単なる情報提供ではなく、「オピニオン(意見)」を持ったガイドだからこそ伝えられる価値を大切にしています。

地方テレビ局出身の代表取締役CEO中林 幸宏(以下、中林さん)は「人と人がつながる体験」に可能性を見出し、その体験を事業化。今回は、オリジナルな体験を生み出す取り組みについて、インバウンドアウトバウンド双方のグローバル展開も視野に入れた今後の展望まで、同社の挑戦を伺いました。

プロフィール

EXest株式会社

代表取締役CEO 中林 幸宏

趣味

仕事

尊敬する人

金子 悟士さん、西城 洋志さん

座右の銘

振り向くな、後ろに夢はない

学生が読むべき本

「仮説思考」内田 和成

経営者におすすめの本

・「イノベーション・オブ・ライフ」クレイトン・M・クリステンセン・「プラットフォーム革命」アレックス・モザド/ニコラス・L・ジョンソン

人生で一番熱狂したこと

誰かの成長に自分が関われたと実感するとき

「オピニオン」がつくる新たな価値—単なる情報から個性的な体験へ

既存産業をアップデートする3つの事業展開

小川:まず御社の事業内容について教えていただけますか?

中林さん:現在、私たちは大きく3つの事業を展開しています。一つ目は、「WOW U」という海外の観光客と日本のガイドをマッチングするサービスです。これが当社のメイン事業になります。地方のガイドが持つオリジナルの体験を可視化し、「東京」「京都」「大阪」などの有名観光地に集中しがちな外国人旅行者を地方にも分散させる取り組みを行っています。

小川:他にはどのような事業をされているのでしょうか?

2つ目は、「Pocket Owners」です。これは日本各地の生産物(農産物、水産品、畜産品、加工品、伝統工芸品など)の特定期間のオーナーになることで特典が得られるサービスで、全国の農家さんと農家を支援したい人たちをつないでいます。生産者に安定的な収益をもたらす仕組みをつくることで、彼らが経済的にも精神的にも豊かになる世界を目指しています。

3つ目は、広告代理店事業です。テレビCM発注はとてもレガシーな業界なので、効果測定がしづらいテレビCMをデータ分析によって効果測定ができるようなサービスを展開しています。この中に「DOGADOZO」という動画コンテンツプラットフォームや、「Publicity Showcase」というテレビ番組を活用したコンテンツマーケティングも含まれています。

小川:どの事業にも共通する理念はありますか?

中林さん:どの事業にも共通しているのは、既存の業界の仕組みを今の時代に合った形でアップデートし、新しい価値を生み出すという考え方です。

特にメインとなるガイドマッチングサービス「WOW U」では、従来のツアー型観光とは違い、一人ひとりのガイドが提供するオリジナルな体験を通じて、日本の文化や魅力をより深く伝えることを目指しています。

AI時代のガイドに求められる「オピニオン」の価値

小川:AIや翻訳ツールが発達している今、ガイドの役割はどう変わっていくとお考えですか?

中林さん:現在、AIや翻訳ツールの発達により、従来のガイドが担っていた言語変換の役割は薄れてきています。昔は英語を日本語に訳す、日本語を英語に訳すことが重要な役割でしたが、今では旅行者自身が簡単に情報を調べられる時代になりました。

そこで、私たちが考える「オリジナルな観光体験」とは、単なる情報提供ではなく、日本に住む人たちの「オピニオン(意見)」を伝えることにあります。たとえば、同じ東京の浅草寺を訪れるとしても、あるガイドは建築的な視点から語り、別のガイドは宗教的な視点から語る。そうした「個人の視点や経験」が観光客にとって価値のある体験となります。

小川:具体的にどのような「オピニオン」が価値になるのでしょうか?

中林さん:私自身の例を挙げると、広島出身なので、アメリカに住んでいたときによく「原爆についてどう思っているか」と聞かれました。1945年8月6日に原爆が投下されたということ自体は誰でも調べられますが、被爆した広島県で育った私がどういう意見を持っているかを伝えることに価値があるのです。

実は、日本人がグローバルに活躍しにくい理由は語学力だけではなく、日本のことを知らなすぎることにもあると思っています。たとえば、赤味噌と白味噌の違いについて、同じ大豆でもスチームすると赤になり、ボイルすると白になるということを説明できる日本人はあまりいません。

しかし、こういった日本の文化や背景をきちんと理解し、自分の言葉で説明できることが、これからのグローバル人材にとって重要なのです。

小川:つまり、単なる情報提供を超えた価値を提供することが重要なんですね。

中林さん:そうです。事実は事実として伝えたうえで、そこに自分の意見をきちんと乗せられるガイドこそが、これからの時代に求められるのだと考えています。

「人と人をつなぐ」がつくるオリジナル体験—文化交流の架け橋として

家庭訪問で生まれる異文化交流の新しいカタチ

小川:観光体験の幅を広げる新しい取り組みはありますか?

中林さん:現在、新規事業として「Home Visit」というサービスに取り組んでいます。

食事や観光地は、一つのツールだと考えています。その目的は、海外の人と日本人が会話をし、出会うきっかけをつくることです。たとえば、歴史や戦争を通じて異文化間の対話が生まれるように、食事もまた、自然なコミュニケーションの場を提供する手段になり得ます。

このサービスでは、ホストとなる家庭がゲストを迎え、自宅で食事を提供しながら交流する仕組みをつくっています。

小川:言葉の壁があっても参加できるような工夫はありますか?

中林さん:たとえば、「英語は話せないけれど、子どもに英語を触れさせたい」と考える家庭や、「海外の人と交流したいが言葉に自信がない」と思う方々が参加しやすくなるように、ガイドとは別に「コミュニケーションサポーター」を配置することにしました。

こうした取り組みが広がることで、日本の一般家庭と海外の旅行者が自然に交流できる文化が根づき、新しい観光の形が生まれるのではないかと期待しています。

深い理解を促す文化的架け橋としてのガイド像

小川:日本の文化や価値観を深く知りたいというニーズが高まる中で、ガイドやホストにはどのような役割が求められているのでしょうか?

中林さん:ガイドやホストには、単なる観光案内役ではなく、自分自身の視点で日本の文化や背景を語り、旅行者に深い理解や気づきを与える役割が求められています。

たとえば、日本の食文化を楽しみにしている旅行者は多いですが、赤味噌と白味噌の違いや、なぜ地域によって食文化が異なるのかを詳しく知る機会はあまりありません。単に「これは赤味噌です」と説明するのではなく、「この地域では寒い気候が影響して、保存性を高めるために赤味噌が使われるようになったんですよ」といった背景を伝えることで、より深い理解につながります。

小川:観光地の案内でも同じことが言えますね。

中林さん:はい。観光地の歴史や建造物についても、ガイドごとに異なる視点で解説することが大切です。同じ浅草寺を訪れても、建築的な視点で語るガイドもいれば、宗教や文化的背景を深掘りするガイドもいる。旅行者にとっては、こうした「個人の視点や経験」が新しい発見につながり、より価値のある体験になります。

そのため、ガイドやホストは「事実を伝えるだけでなく、そこに自分の考えを持ち、旅行者と対話する力」が求められるのだと思います。

テレビ局人脈から生まれた事業構想—「地元の人しか知らない情報」の価値化

「産業をつくる」という転機とローカルネットワークの強み

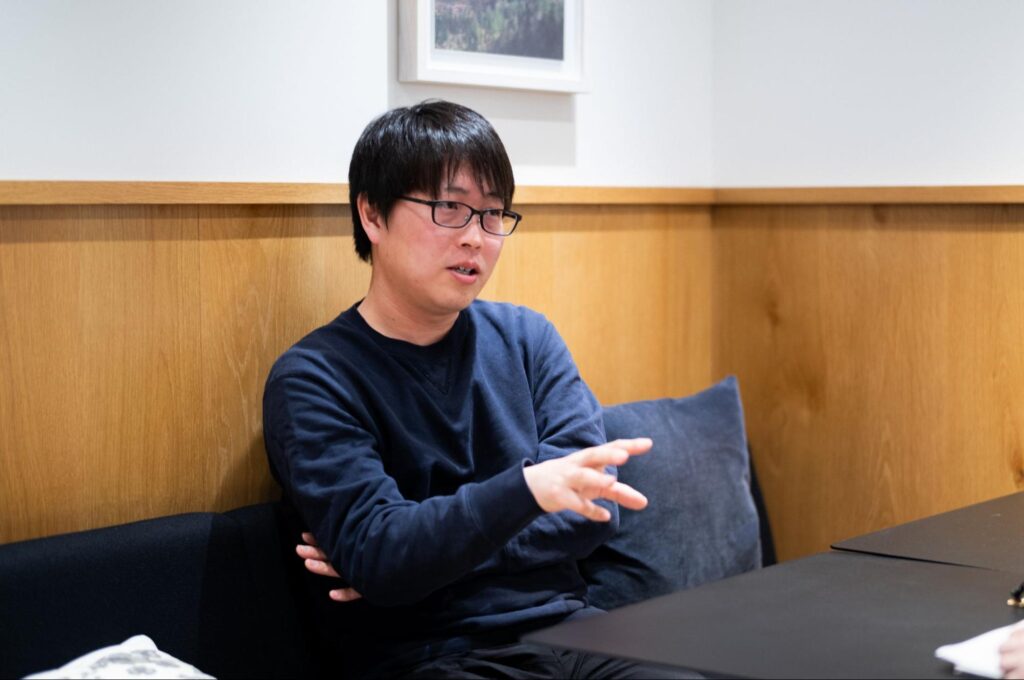

小川:そもそも、なぜこのガイドマッチングサービスを立ち上げようと思ったのでしょうか?

中林さん:私はもともとテレビ局で働いていましたが、そこを退職して独立し、2015年からアメリカで事業を始めました。Google本社と提携して、日本企業向けにテレビCMとYouTube広告を組み合わせた広告戦略を提案するサービスを展開していました。日本の大手企業6社に限定してサービスを提供し、「インクリメンタルリーチ」という指標を活用していました。

これはたとえば、テレビCMが100人中60人にリーチするとして、YouTube広告を組み合わせることで追加で20人にリーチできて合計80人までカバーできるという効果を測定するものです。テレビとYouTubeの最適な組み合わせを分析・提案するビジネスで、かなり収益も上がっていました。

小川:それが今の事業にどうつながったのですか?

中林さん:あるベンチャーキャピタルの方から「お前のやっていることはスモールビジネスだ。アントレプレナーシップとは産業をつくることだ」と言われたんです。その言葉が心に響き、本当に自分がやりたいことは何かを考え直すきっかけになりました。

地方テレビ局出身の私の強みは、日本全国のテレビ局との人脈です。系列に関係なく地方局同士は横のつながりが強く、全国どこに行っても知り合いがいる状況でした。この強みを活かせないかと考えていたときに、ある出来事がきっかけになりました。

小川:どのような出来事だったのですか?

中林さん:沖縄で観光の国際博があった際、参加者が夜に国際通りで食事場所を探していましたが、どこも満席だったんです。そこで私は沖縄のテレビ局の知人に連絡したところ、国際通りから少し離れた路地裏の隠れた名店を紹介してもらい、さらに予約まで入れてくれていました。テレビ局のネットワークを通じて得られるこの「地元の人しか知らない情報」に大きな価値があると感じたんです。そこから通訳案内士のネットワークを活かしてマッチングプラットフォームをつくろうと考え、このサービスを立ち上げました。

個性が輝くマッチング—「人」を中心に据えたサービス設計

小川:ガイドの個性や視点によって体験が変わるということですが、ユーザーはどうやって自分に合うガイドを選べるのでしょうか?

中林さん:そうですね、ガイドごとに個性や視点が異なるからこそ、ユーザーが自分に合ったガイドをみつけられる仕組みが重要になります。私たちのアプリでは、さまざまなフィルター機能を用意しています。たとえば、ガイドの卒業学部や語学力はもちろん、場所や趣味(お酒が好き、ラーメンが好き、お寺巡りが好きなど)でフィルターをかけて検索できるようになっています。

お客様によって旅の目的や関心が異なりますから、建築に興味がある方、歴史や文化に関心がある方など、それぞれに合ったガイドを探せるようにしています。同じ歴史的建造物を案内するにしても、建築的な視点から語るガイドもいれば、歴史的・文化的背景から説明するガイドもいます。どちらが正しいというわけではなく、ガイドによって「赤色で話すのか青色で話すのか」というように説明の切り口が変わるんです。

小川:他のガイドマッチングサービスとの違いは何でしょうか?

中林さん:多くのガイドマッチングサービスはツアー自体を売ることに重点を置いていますが、私たちは「人」にフォーカスしています。ツアーを売るのは比較的簡単です。「こういうツアーがあります、いくらです、ガイドさんついてます」とシンプルに提示できますから。でも私たちは、同じツアーでもガイドによって体験が違うべきだと考えています。マッチングの最終的なゴールは「人と人をつなぐこと」なので、最適なマッチングのあり方を常に模索しています。

小川:どのようなお客様が多いのでしょうか?

中林さん:私たちのサービスは主に個人旅行者やご家族などの少人数グループが中心で、彼らは単に観光地を巡るだけでなく、より深い体験や現地の人との交流を求めていらっしゃいます。

私が考える旅の価値は、美味しいものを食べる、綺麗な景色をみる、歴史的建造物に感動するだけではないんです。そこにいる人たちとのふれあいや、そこにいたから起きる変化こそが大切で、人との出会いを通じて新しい視点を得ることが、より深い価値を生み出すのではないでしょうか。

「素直さ」を育む組織づくり—次世代へつなぐ恩送りの精神

「良いやつ」が集まる職場と採用哲学

小川:御社で働いている人たちは、どのような雰囲気の人が多いですか?

中林さん:一言で言うと「良いやつが多い」ですね。拗ねたりひねくれたりした人はあまりいなくて、素直な人が多いと思います。社員の多くは中途採用で入社していて、現在の平均年齢は28〜29歳くらいです。

小川:採用で重視しているポイントはありますか?

中林さん:特に、新卒や若手に関しては、能力に大きな差はないと考えていて、そこからどう成長できるかが重要だと思っています。だから、素直に話を聞き、理解しようとする姿勢を重視しています。

また、「甘え上手」な人も大事だと思っています。たとえば、インターンの学生でも「ユッキーさん、この会社知ってますか?」とか「面談やってほしいんですけど」とか「エントリーシートチェックしてほしいんですけど」というように気軽に頼んでくれる子の方が可愛いなと思いますし、自分で全部抱え込もうとする子よりも、そういった甘えられる子の方が会社に合っている気がします。また、ファーストインプレッションも重視しています。

恩送りの精神—次世代へつなぐ価値観

小川:社風をつくる上で大切にしていることはありますか?

中林さん:私自身も、キャリアの中で多くの先輩方に助けてもらってきました。でも、そうした恩は私たちから直接返せることは少ないんです。だから次の世代に同じことをしていくことが大切だと考えています。

そして、その子たちには次の世代につないでいってほしい。何かをお願いしても、何か返さなければいけないというプレッシャーは感じなくて良いんです。与えられるままで全然構わないんです。だから、面倒見が悪い人や人が嫌いな人は会社に合わないと思います。

グローバル展開への野望—国境を越えた「人と人のつながり」

インバウンドからアウトバウンドへ—世界に広がるプラットフォーム構想

小川:会社の展望を教えてください。

中林さん:現在は、主に海外の旅行者が日本でガイドを雇うサービスを展開していますが、今後は日本人が海外に行ったときに現地のガイドを雇えるような仕組みもつくりたいと考えています。つまり、国内だけのマーケットをみるだけでなく、グローバルなマーケットを視野に入れ、インバウンド・アウトバウンドの両方に対応したプラットフォームになりたいと思っています。

今は、アメリカのガイド連盟と連携し、海外のデータベースを構築する準備を進めています。「人と人をつなぐ」ことを軸にした新しい形のサービスを広めていきたいですね。

偶然から生まれる国際交流—異文化をつなぐガイドの可能性

小川:これまでの事業を通じて、印象に残っているエピソードはありますか?

中林さん:今まで一番嬉しかったエピソードを一つ紹介すると、普段はガイドさん一人につき一グループなのですが、あるとき偶然、同じタイミングでドイツ人のご家族とアメリカ人の老夫婦が、一緒にご案内されることになりました。

この出会いがきっかけで、後日そのアメリカ人の老夫婦がドイツ人家族を訪ねる旅をされたんです。思いがけない交流が生まれた素敵な瞬間でした。このエピソードを聞いて、すごいなと思ったんです。

ガイドを介して異なる国の旅行者同士がつながり、新しい出会いが生まれる。日本のガイドへの旅行者だけでなく、その円の中の人たちがどんどんつながり続けるようになると、めちゃくちゃ面白いプラットフォームができると思っています。ゲストであり、ガイドであり、ホストであるような、そういった面白い仕組みをつくっていきたいです。

※2025年2月20日の情報です。